にパナソニックセンター東京でLUMIXフォトスクール「春色のポートレート撮影術」(Internet Archive)に参加しました。講師は森脇章彦先生。モデルは前田晴香さん。

カメラはDC-GH5を持って行きました。

前日のパナソニックセンター大阪につづいてのセミナーですが、午後の東京でのスナップの講座と合わせて午前から取得してみました。

昨日と同じように、モニターの色調整、フォトスタイルのカスタマイズ、AFは「顔・瞳認識AF」。そして「S」モードで(「A」モードではありません)。

この「ポートレートは『S』モード」というのは、カメラの中上級者はなかなか納得がいかないようなのですが…

(以下は私の解釈ですが: 間違っていたらごめんなさい)

どちらもうまくいかないときは同じ

どちらの考え方でも、十分な光がないときは所詮何かの要素が犠牲になります。これを意外と認識していない人が多い気がします。逆に言うと十分に明るければ「Aモード理論」でも「Sモード理論」でもうまく撮れます。

あまり明るくないと何が起こるか?

「『A』モードだ」という理論ではシャッター速度が妥協されます。

ISO感度 =ノイズを妥協する場合も理論上はありえますが、「A」モードだと習っている人は「ISO感度は可能な限り下げる」というように躾けられているようで、結果として妥協するのはシャッター速度です。

シャッター速度はカメラが自動的に決定してきますので、1/160sというような遅めの速度になります。

「Aモード理論」で起きるデメリット

シャッター速度が妥協されると、モデル(あるいは家族)が被写体ぶれを起こします。

「いや、そんなことはない。動くなと言ってるから」ということだと思うのですが、2000万画素というようなデジタルカメラで等倍鑑賞しても止まっているか、というとそうではない。

被写体ぶれの原因は、表情筋や頭皮の筋肉が動くからです。頭皮が動いくと髪が僅かに動く。それが2000万画素では写る(被写体ぶれ)。

この被写体ぶれを「なんとなく髪のピントが甘い(一本一本の切れがない)」(位相差AFの一眼レフだから、微妙にピントが合わない時がある、微妙に前ピンなレンズがある → ミラーレスでも同じだろう ← 違う)と思ってやりすごしている。

今のデジタルカメラの解像度はもはやフィルムの解像度を超えています。なのでこの被写体ぶれが写らないようにしないといけないわけです。フィルム時代だとそこまで高解像度に写らなかったのです。

等倍鑑賞しなければよいのか

もちろん最初から「等倍鑑賞なんかしない」と言うのを前提としてそのカメラを使っているなら「わからなければよい」でよいと思います。

それなら画素数が多い=高いカメラを買う必要もないはずです。

「わかってる。だけど1000万画素のカメラはもう売ってないので、画質で買ったら3000万画素だっただけ」という人ならこれまたよいと思います。

現代のデジタルカメラを活かして撮りたいなら

そこで「S」モードです。被写体ぶれしないシャッター速度をカメラに指示してやるわけです。だいたい1/320s以上。静止した状態を撮るならこれくらい。

講演会の人とかを撮ってみると1/500sくらいは欲しいです。動きの多い人なら当然もっと高速で。

鹿も大抵草を食べているので、口がぶれないというのは1/500sくらいは欲しいです。顔をあげていても反芻して口を動かしていることがあります。そもそもモデルではありませんので都合よく静止してくれているわけではありません。(奈良の鹿は「モデル立ち」することも多いですが)なのでシャッター速度は高くできるに越したことはありません。

人間の顔はしわが写らない方がよいかもしれませんが、鹿は全身の毛の一本一本が明瞭に写ったほうがよいと思います。ですから被写体ぶれとピンぼけは極力避けたほうがよいでしょう。

ぼけないのでは?

絞りを開くには(絞りをコントロールするには)シャッター速度をあげればよいです。

絞りの値は絶えず監視しておく必要はあります。

室内では通常あまり明るくないので、「S」モードの場合カメラはまず絞り開放へもっていって、それでも足りないならISO感度を上げるというアルゴリズムが多いと思います。

屋外のように明るければ、絞りを開く方向にするにはシャッター速度がかなり高速になります(1/2000sとか)。

まさにこういうときに「S」モードをやめて「A」モードにします。「A」モードにして絞りを固定してもシャッター速度が十分に高速だからです。

屋外の昼間のようなときは「A」モードで絞りを指示し、シャッター速度は自動に任せれば楽でしょう。シャッター速度が低くなりすぎる心配はないので「A」モードにして絞り値(=ぼけ)をカメラに指示すれば済みます。

つまり十分に明るければ「Sモード理論」は「Aモード理論」と一致するわけです。

暗い時はだめでしょ?

一方暗い場合はISO感度を上げます。つまりISO感度は基本はautoにしておきます。

もしISO感度が上がりすぎて「暗くてノイズが多い」というなら、これはそもそも画質のよいポートレートを撮れる環境ではないということです。

このような暗い環境では「Aモード理論」はシャッター速度が低くなることによる被写体ぶれを妥協していたわけです。そこが意識されていません。

「Sモード理論」はISO感度があがることによるノイズを妥協するのです。

「Aモード理論」でも「Sモード理論」でもある程度以上暗ければ、画質のよい写真はどちらの方法でも撮れないのです。

ISO感度は最低じゃなとだめでしょ?

最近のデジタルカメラはメイン被写体(人物の顔)が明るく撮れているなら意外とノイズは目立ちません。ISO感度を(多少)上げる事にあまり躊躇しないでよいでしょう。

ノイズがあって問題なのは、デジタルカメラの場合ノイズリダクションの副作用でディテールがなくなってしまうことです。

ノイズリダクションには癖があり、ピントがちゃんとあっているところはあまりディテールがなくならいのです。ピントがあっているところはディテールが細かい=高周波があるので、それを残すようにしてきます。またディテールが細かいところはノイズが目立たないのです。

またピントが甘い(=ボケている・ぶれている)と途端にディテールを削ってノイズをとりに行きます。

なぜならカメラはそれが「ボケている・ぶれている」のか「つるつるしているものか」の区別まではできないので、画一的に「つるつるしているところらしいから、ザラザラっぽいのはノイズだろう」と思うわけです。

このようなノイズリダクションの性質からも被写体ぶれをしているポートレートではノイズリダクションでディテールがなくなってしまう → ISO感度が上げられない、ということになってしまうのです。

ピントがばっちり合っていて被写体ぶれもなければ、ISO感度を上げても意外とノイズは目立ちません。

ですからコントラストAFのミラーレスでは「顔・瞳認識AF」を使わない手はありません。AFエリアを人間が顔に合わせるのではなく「顔・瞳認識AF」に自動認識させるのがもっともうまくAFが合います。

まとめ

「S」モードで撮れば「どんなに暗い時でもノイズ無し・被写体ナシ・ボケばっちりで撮れる」とは言ってません。

画質のよい写真が撮れる条件は明るいことです。

その条件は「Sモード理論」だけの話ではありません。「Aモード理論」も同様です。

「Aモード理論では、暗い時にシャッター速度を妥協している=被写体ぶれ」。これは暗黙の前提になっていてそういう形の破綻条件にはふれないのです。

明るければどちらの考え方でも画質のよい写真が撮れます。

暗すぎればどちらの考え方でも画質のよい写真は撮れません。

- 「Aモード理論」では被写体ぶれした写真になる(現代のデジタルカメラはそれが写るほどの高解像度)

- 「Sモード理論」ではノイズの多い写真(ノイズリダクションでディテールがなくなった写真)になる

というように破綻が現れます。

現代のデジタルカメラでは何の要素を「押さえて」撮るのかといったら、被写体ぶれだ。その次に「意図したボケに必要なF値になるようにISO感度を変える。」

なぜなら、2000万画素(あるいは2000万画素超)のデジタルカメラの現代では被写体ぶれが写ってしまうから。

補)メカシャッターの「音」は衝撃の音

被写体ぶれ…だけでなくメカシャッター(フォーカルプレーンシャッター)でセンサー周辺が衝撃を受けることすら写るような高画素時代になってきています。

先幕が走った先で止まる時の衝撃(止めるためにダンパーにぶつける)が特に問題です。先幕が開く時が露出開始なので、先幕が開ききって止まる時の衝撃がセンサーを揺らしてぶれ(手ぶれのような)を起こしてしまいます。

今のフォーカルプレーンシャッターはいわゆる「幕速」が1/250s〜1/300sくらいです(フラッシュの同調速度がほぼこの数字に等しい)。

従ってこの幕速より遅いシャッター速度の場合はシャッターがスリット状にならずに全開になっていますから、シャッターショックを全画素が受けます(全画素に写ります)。

シャッター速度が上がって先幕と後幕がくっついてスリット状になって走っている場合は、先幕が激突して止まる時に露光されているのはセンサーの下の方の一部だけです(後幕とでスリット状になっている幅だけ)。これをざっと計算してみると、高さ数ピクセルで、センサーは写真になる部分より少し大きく出来ているので実際には衝撃が発生しているときにはスリットは撮影範囲外にいると思われます。

ですからシャッター速度は幕速以上(ざっくり1/350s以上)にすることがメカシャッターのショックが写らない(=とことん高画質)条件です。

この観点からも「Aモード」を使って1/60sなどの低速にされてしまうのを避けるために「Sモード」で明確に1/500sとかを指示して速度を保障してしまうのがよいわけです。

またポートレートならば電子シャッターを使う手もあります。電子シャッターなら原理的に衝撃が起きないからです。ポートレートならローリングシャッター歪が問題になることも通常はないと思いますし。

もはや「シャッター音がいい」とか「(ミラーショックの)振動が手に来て高級感あるメカ」という時代ではなく、シャッター音もミラーショックもないカメラがよいのです。

高画質の写真を撮るには…という観点で考えていけばそんなに難しい話ではないはずです。「被写体ぶれのためにはSモード」は、夜景や動体撮影ではおなじみのはずです。

フィルムからイメージセンサーに変わって、カメラの解像度はみなさんが大好きなように上がったのですから、操作のノウハウも変わってくる、ということだと思っています。

「寝ている状態から、起き上がったり一回転したりする姿勢の途中に魅力的なポーズがある」という撮影。

床の上では撮りづらいので、突然「ベン・ケーシーごっこ」(古い…)で会議室テーブルの上に寝てもらってキャスターで自在に向きを変えて撮影。

続いては、前日の大阪のセミナーでもやった演習。「なぜこれをやるのか?」を明かされて一同なるほど、と軽くどよめいたもの。

全員に突然に「モデルが、正面、右向き、後ろ向き、左向き、と一回転するので、それぞれの全身を一枚ずつ撮れ」と言われました。

わけもわからず撮りました。

すると「4枚のなかでどの写真(どの向き)が好きか?」と聞かれました。

当然各人各様です。

「自分が好きな向きで最初にモデルを眺めて、その向きから撮り始めないと、モデルのよさが(自分で)引き出せない」

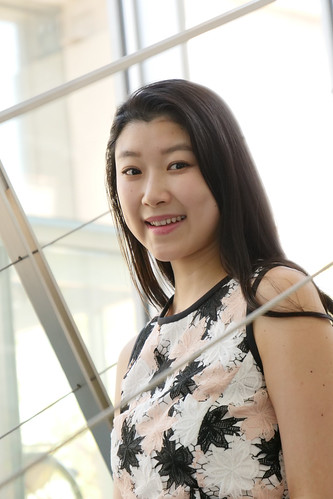

どの向きが好きか、あんまりピンと来なかったのですが私は左に向いてこちらがわに顔をひねっているのが好きなので、多分左向きでしょう。と、いうことで「今選んだ自分の好きな向きから撮りなさい」と言われたのでこの「左向きから正面をみている」感じのひねり方で撮ってみました。

このあと外へ。

パナソニックセンターの後ろのチューリップのところへ。「春色」ということで、こういうシーンも。

外での撮影は意外と短時間で終わって再びパナソニックセンターへ。そこの奥の棟のロビーで撮影。

一度衣装替えもありました。

熱中して、一番前からどかないおじさんとか出て…

この状況だと42.5mmとか60mmではちょっと足りず。100mmくらいがあると

0 件のコメント:

コメントを投稿